En valores monetarios (dólares de EEUU de 2011 ajustados por paridad de compra, PPP), Bolivia, en 1925, tenía un ingreso por persona de 3.000, comparable al promedio de América Latina (3.500). Hoy, Bolivia ha duplicado ese ingreso (6.000) pero el de América Latina aumentó a más de 14.000, de manera que el ingreso de los bolivianos cayó a menos de 40% del promedio latinoamericano, lo que nos ubica hoy entre las tres economías más pobres de la región.

En el contexto global, economías que en ingreso por persona hacia 1950 eran similares o menores que Bolivia (Corea y China, por ejemplo), a principios del Siglo XXI, mientras Bolivia no había logrado duplicarlo, el ingreso de malasios, indonesios, irlandeses y españoles se multiplicó entre cinco y ocho veces, Japón y China unas 18 veces y, finalmente, Corea del Sur y Taiwán, en más de 25 veces. Si Bolivia ha sido dotada generosamente de recursos naturales que, en cantidad y en variedad, superan a muchos de los países mencionado, y si, además, las/los bolivianos, muestran alta capacidad de desempeño productivo y creativo donde vayan, ¿cómo se explica el estancamiento del desarrollo boliviano respecto al resto del mundo, y en especial de América Latina, región con la que compartimos, en gran medida, riquezas naturales e idiosincrasia?

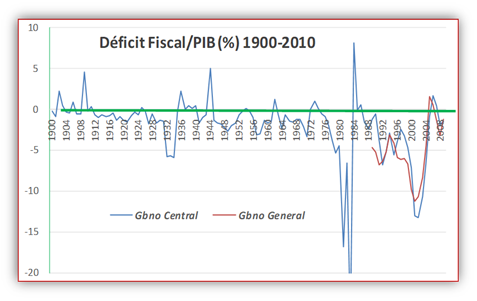

En general, el “desarrollo” ha sido un objetivo elusivo para Bolivia; experimentamos pendularmente con sistemas políticos –dictaduras, democracia o caudillismo, y con modelos económicos alineados al capitalismo de Estado, a la economía social de mercado, al neo-liberalismo, y, desde 2006, hacia el Socialismo del Siglo XXI (SSXXI). Diez y ocho años después, incluyendo quince en los que la economía boliviana disfrutó de inéditos ingresos (más de $us 60.000 millones) gracias a un también inédito contexto externo favorable, llegamos al 2025 no solo con las arcas vacías –otra vez, sino con la justicia y la institucionalidad destruidas, y sin ideas sobre cómo reponer las reservas de gas agotadas o sustituir el gas natural por otra fuente de rentas que permita sostener el funcionamiento de la economía a corto plazo. Argentina dejó de importar gas y se agotan las reservas probadas; se esperan serias dificultades para mantener el subsidio a los carburantes que importamos a un ritmo anual de 2.000 millones de dólares. Como resultado, las reservas internacionales netas, en divisas, han caído a menos 300 millones. La falta de dólares ya afecta la capacidad de importar insumos, genera mercados paralelos y, por supuesto rompe los equilibrios macroeconómicos.

Pero el negativo panorama no se limita a las dificultades macroeconómicas. La realidad de la microeconomía –los hogares, es aún peor: apenas 15% de la población económicamente activa accede a un empleo formal, en tanto que el 85% engrosa el “cuenta-propismo obligado” que implica precarias ocupaciones en comercio y servicios, y que, con pocas excepciones, generan ingresos (rentas) muy cercanos a la línea de pobreza. Los servicios públicos en educación, la salud, y la seguridad social a largo plazo, son también cada vez más insuficientes y deficientes; en todos estos ámbitos, la brecha con nuestros vecinos se amplía más que la brecha en los ingresos por persona. En concreto, al cumplir el Bicentenario, la situación social, política y económica boliviana, sin duda, enfrenta serios peligros en términos reales.

¿Qué pasó esta vez? ¿Por qué más de sesenta mil millones de dólares “extras” no nos colocaron en ruta al desarrollo sostenible? Si tenemos una gran cantidad de recursos naturales y gente con alta capacidad de trabajo, la causa debe estar en malas políticas adoptadas por malos políticos o, en el mejor de los casos, “buenas políticas, para los problemas equivocados”. No se trata solo de una sucesión de errores cometidos en pro de intereses políticos, sino de la sistemática construcción de una “institucionalidad disfuncional” para el desarrollo productivo que adopta permanentemente nuevas formas en función de intereses, y de la cada vez más evidente falta de objetivos estratégicos de desarrollo en la sociedad. Nada de esto habría sido posible con una sociedad consciente de la disfuncionalidad del proceso político para el desarrollo sostenido: después de todo, en todos los momentos electorales, ha sido “el pueblo” quien eligió a los gobernantes.

Descartando la posibilidad de un consciente “suicidio político colectivo”, queda como una explicación plausible que, una parte mayoritaria del electorado, no tiene claridad respecto a qué esperar como señales concretas de desarrollo, y, menos aún, de entender qué problemas lo obstaculizan: su voto está orientado por afinidades, sea con discursos ideologizados, con los orígenes regionales o con simpatías personales, antes que por la pertinencia de las propuestas de políticas que puedan ofrecer los candidatos. El efecto directo, es la pérdida de relevancia de los planes de gobierno como un compromiso vinculante, de los candidatos con la sociedad, resolver los problemas que impiden el desarrollo: la sociedad queda imposibilitada de juzgar la calidad de las gestiones de gobierno en términos de indicadores reales de desarrollo.

A pocos meses de elegir al gobierno con el que iniciaremos el tercer centenario de la Patria, y entrando a la que podría ser una de las mayores crisis –económica, social, política y ambiental de nuestra historia, el debate electoral está concentrado en el nombre del candidato, con un segundo nivel de “filtro ideológico” en la inclinación hacia “bukelito o mileisito” que identifica Juan Antonio Morales, al que yo sumaría la tendencia a “madurito” a quienes aún se adscriban al Socialismo del Siglo XXI (SSXXI). En la acepción tradicional, el elector tendría como referentes para escoger su candidato, las tendencias autoritarias o democráticas, por un lado, y su afinidad con derecha o izquierda, por otro.

De hecho, los mileisitos tratan de “zurdos” a los maduritos, y éstos de “capitalistas vende patrias” a los mileisitos. Con esta tipología, lo que los mileisitos están logrando, es reanimar las pocas brasas que quedan del incendio revolucionario que trajo el MAS en 2005 a la política boliviana, y reforzar las consignas anti-capitalistas y anti-imperialistas de los años 1970, con los discursos pachamamistas del “proceso de cambio”.

Pero, con la mirada en desarrollo, los temas que nutren titulares y discusiones políticas sobre la economía –déficit, RIN, tipo de cambio, inflación, etc., no son relevantes en tanto persisten y, de hecho, se agudizan, las condiciones de falta de oportunidades de empleo e ingresos hoy, y generan inseguridad en una vejez digna con un mejor futuro para los hijos, mañana.