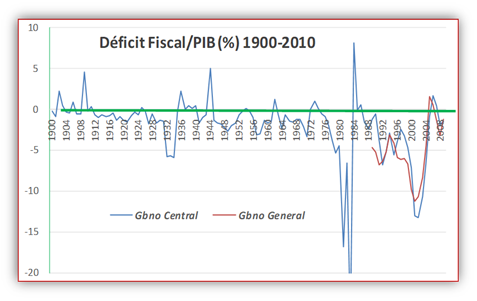

En relación a la economía, la atención de la academia y del “discurso–contradiscurso” entre los políticos, gira alrededor de indicadores macro como la tasa de crecimiento, déficit fiscal, reservas internacionales, tipo de cambio, inflación, etc., bajo supuestos derivados de teorías económicas dominantes –pero nunca respaldados por evidencia empírica incontrastable, que asumen relaciones lineales y directas, por ejemplo, entre crecimiento-desarrollo-bienestar; el equilibrio fiscal como condición base de estabilidad macroeconómica; o baja inflación y poder adquisitivo del salario.

La realidad es que, en los últimos setenta años, por la fijación de los sucesivos gobiernos en estos temas, han descuidado valorar los efectos sociales de las políticas económicas –comunes en esencia a pesar de ser aplicadas bajo argumentos discursivos opuestos ideológicamente. El efecto concreto, es que Bolivia pasó de estar en el promedio de América Latina en indicadores como el ingreso por persona, o en la incidencia del hambre y de la subnutrición en 1950, a los últimos lugares en la actualidad.

Para valorar la “calidad social de la economía”, hay muchos temas sobre los que no debatimos –pero deberíamos, con el fin de construir una “economía de y para la gente”